Eine uralte Kulturtechnik

Ausstellung Im Museum.BL lässt sich erleben, dass Reparieren glücklich macht

Ein Stuhl mit einem wackelnden Bein, eine Jeanshose mit Löchern, ein Bialetti-Kaffeekocher mit lottrigem Griff oder ein Plastikspielzeug mit einem Riss: Oft werfen wir Dinge weg, die wir eigentlich mit wenig Aufwand flicken und weiter verwenden könnten. Aber meistens fehlt es am Know-how, am richtigen Werkzeug – und am Glauben daran, dass sich das Reparieren auch wirklich lohnt. Ein Besuch in der neuen Ausstellung im Museum.BL in Liestal könnte auch die grösten Skeptiker/-innen zu Reparatur-Fans machen: «Fix it! Vom Glück des Reparierens» zeigt an unzähligen Beispielen, wie Materialien oder Haushaltsgegenstände wieder funktionstüchtig gemacht werden.

Das Beste daran: Die Besuchenden können es gleich in der Praxis ausprobieren. Sie können Knöpfe annähen, die Isolation eines Kabels entfernen, mit einem speziellen Bohrer ein Schraubgewinde in eine Metallplatte bohren (nützlich, um beispielsweise einen Bialetti-Griff festzuschrauben), sie können mit Holz, Plastik, Keramik, Leim, Draht oder Lötkolben hantieren. Im hinteren Bereich lernen sie Reparaturmaschinen vom Akkuschrauber bis zum 3D-Drucker kennen. Oft genügt auch schon ein simpler Schraubenzieher – die erste Herausforderung ist ohnehin oft, überhaupt ein Gehäuse zu öffnen. In der Ausstellung können deshalb einige Haushaltsgeräte, beispielsweise ein Bügeleisen, nach Belieben auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden. Auch einige «Reparaturaufträge» aus dem echten Leben warten darauf, von Besucher/-innen erledigt zu werden – auch wenn die Gegenstände am Abend von den Museumsmitarbeitenden wieder «entrepariert» werden, damit sich am nächsten Tag andere daran versuchen können.

Auch historische Beispiele sind zu entdecken, etwa eine mit Metallklammern geflickte Keramik. «Reparieren ist eine uralte Kulturtechnik», sagt Museums-Mitarbeiterin Leonie Häsler. Aber auch in der Natur wird fleissig repariert: So kann im Museum.Bl eine lebende Spinne dabei beobachtet werden, wie sie in einem Terrarium ihr Netz repariert. An Videostationen erzählen zudem Berufsleute von der Änderungsschneiderin bis zum Velomechaniker, wie sie Dinge reparieren – und dass sich das Reparieren fast immer lohnt. Mehr noch: Es macht auch glücklich, wie in einem Film mit einer Historikerin, einem Museumsdirektor und einem Psychoanalytiker zu erfahren ist.

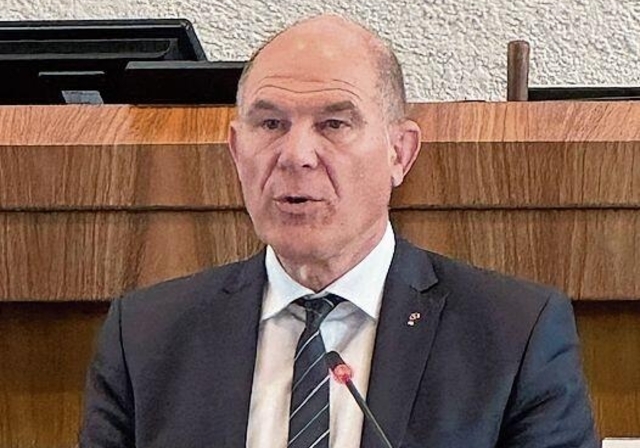

«Die Beschäftigung mit dem Material macht etwas mit uns», ist Pit Schmid, Leiter Ausstellen und Vermitteln am Museum.BL, überzeugt. Die Tätigkeit des Reparierens fördere die Frusttoleranz und führe zu einer Haltung der Kontinuität: «Dass etwas, wenn es nicht funktioniert, nicht gerade durch etwas Neues ersetzt wird», auch in Bezug auf das soziale Miteinander und im Umgang mit der Natur.

Für den längsten Teil der Menschheitsgeschichte habe das Reparieren zum Alltag gehört, stellt Pit Schid fest. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg habe sich eine Wegwerfmentalität durchgesetzt, die uns vom Reparieren entfremdet habe. Manche industriell gefertigte Gegenstände sind so beschaffen, dass sie sich gar nicht so einfach öffnen und reparieren lassen – oder bewusst mit Verschleissteilen versehen, die in absehbarer Zeit kaputt gehen, damit ein neues Produkt gekauft wird. «Geplante Obsoleszenz» nennt sich das. Aber es gibt auch Gegenbewegungen, wie das «Reparaturmanifest» (de.ifixit.com/Manifesto) oder die auch bei uns verbreiteten Repair Cafés (siehe Seite 7).

www.museum.bl.ch/ausstellungen